철학과 개설 50년, 반갑고 뿌듯한 모임

페이지 정보

작성자 관리자 작성일10-04-06 15:12 조회14,768회 댓글1건관련링크

본문

지천명의 서강인, 그들의 마음은 어디에 있을까?

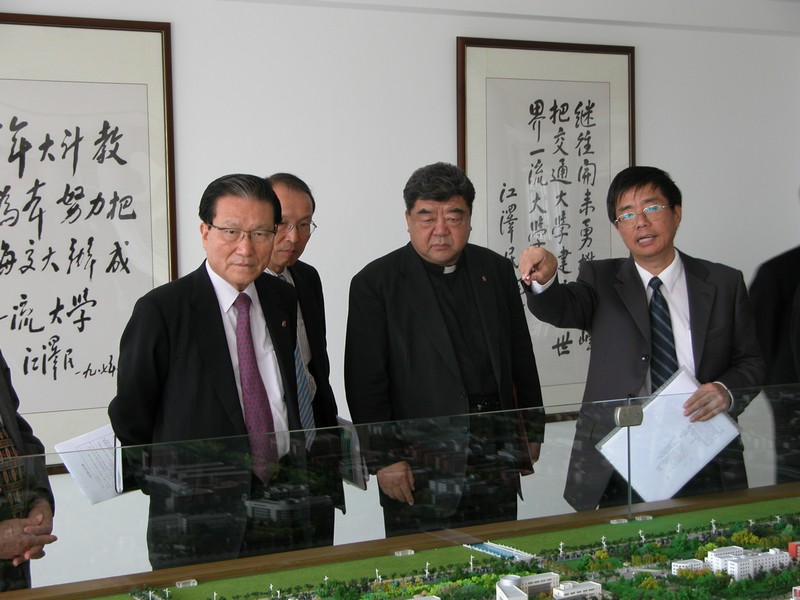

50이면 지천명(知天命)이라 했던가. 서강대학교의 개교와 함께한 철학과도 이제 쉰 줄에 접어든다. 지난 3월 26일 저녁에 C관 교직원 식당에서는 '서강대학교 철학과 개설 50주년 기념 동문회'가 있었다. 아직 불혹(不惑)에도 이르지 못한 내가 지천명과 이순(耳順)을 지나 고희(古稀)에 이르는 학과 동문 선배 다수를 한자리에서 마주하기는 처음이었다.

작년 가을부터 동문 모임에 참석을 하기 시작했었다. 서강대학교 철학과를 졸업한지 10년이 넘어가던 즈음이었다. 예전에는 사회에서 성장하고 살아가기에 바쁜 나날이었다면 지금은 그래도 학생시절 생각을 하는 여유가 좀 생긴 것이었을까? 동문회에는 어떤 사람들이 나오고 어떤 모습일까라는 궁금함이 들었다. 그렇게 참석했던 모임이 50주년 준비모임으로 바뀌면서 난 모임에 개근하는 젊은 후배가 되었고 선배들에게 술 얻어먹는 죄(?) 또한 늘어났다. 난 학번 대표 연락책이 되었고, 종국엔 행사당일 사회까지 해보라는 말이 나온다..jpg)

<임홍순(73) 철학과 동문회장이 자리에서 일어나 인사하고 있다.>

10년의 간극이었다. 주소록을 살펴보면 졸업 후 연락을 한 번도 안 해본 과동기가 대다수였다. 주소록에 있는 연락처와 이메일 주소 등은 여전히 그대로인 것도 있었지만 대부분은 변경된 것들이었고 새로운 연락처를 알아내서 수정해야 했다. 10년 만에 동기들에게 이메일을 써본다. 아니 정확히 말하면 동기들에게 써보는 첫 이메일이었다. 우리 때만해도 이메일을 많이 쓰진 않았으니까.

오랜만이야. 나! 재권이. 어떻게 지내는지? 참석가능? 참석이 힘들더라도 사는 소식을 전해주면 좋겠구나... 등의 말들. 자판을 치면서 약간의 민망함과 미안함이 고개를 들고 있었다. 이런 첫 경험도 있을 수 있구나 라는 생각..jpg)

<철학과 동문회 사회를 보고 있는 서재권(93, 사진 오른쪽) 동문>

하루 이틀이 지나면서 동기 녀석들에게서 답이 오기 시작했다. 여전히 월급쟁이라는 친구, 아직도 결혼을 안 하는 이유는 뭐냐고 내게 따지는 친구, 외국에서 여전히 공부하는 녀석들도 있었고 여전히 살기가 바빠 보이는 동기들이 대부분. 머슴아만 둘이라는 동기들은 왜 이리 많던지. 동기들과 오랜만에 연락하던 처음의 민망함은 조금씩 반가움과 뿌듯함으로 변해가고 있었다. 그렇게 학번동기들의 근황을 모았고 동문회 날이 왔다.

준비의 미숙함으로 육성으로 진행한 동문회 식순. 동문회장의 인사로 시작한 식은 간결한 인사와 소개 시간을 지나 만찬 시간에서 최고의 활기와 즐거움을 띈다. 60학번부터 현재 재학 중인 동문들까지 70여명의 동문이 세대와 나이의 차이를 떠나서 평안하게 웃으며 한자리에서 눈길을 주고 귀를 모으는 시간이 얼마나 귀한 시간인가. 이런 시간과 공간이 우리 삶에 얼마나 자주 있을 것인가. 먹고 마시며 이야기를 하던 동문회의 흐름은 71학번 문현철 선배의 플루트와 하모니카 연주에서 절정을 치달았다. 특히 기억에 남았던 연주는 플롯 연주였다. 준비에도 없던 이벤트였다. 분명 연주 실력은 높지 않았지만 연로한 동문선배의 성실한 연주는 그의 열정과 노력, 그리고 그날의 자리에 대한 애정과 태도가 어떤 것인가를 보여주고도 남음이 있었다.

<문현철(71) 동문이 철학과 동문회에서 하모니카를 연주하고 있다.>.jpg)

<철학과 동문회에서 플루트 연주를 동문들에게 들려주는 문현철(71) 동문>

서강에선 50주년 동문회가 한창이다. 어떻게 준비를 해야 할까? 행사가 성공해야할 텐데 등의 걱정을 하는 동문들이 여기저기 많다. 철학과의 경우, 어떤 동문들은 그런 기념적인 행사를 왜 C관 교직원 식당에서 하느냐, 요즘 같은 시대에 기념품 수건이 왠 말이냐 등의 걱정과 조언도 있었다. 그러나 지천명의 나이에 중요한 건 그런 것이 아니었다. 오히려 다수의 동문들은 우리 서강인에게 익숙하고 편하게 찾을 수 있는 공간이 소중하다. 기념품 아이템이 구닥다리인 것에 불만은 없다. 동문모임을 준비하는 사람들이 그래도 애썼네, 신경을 많이 썼네 하는 격려. 즐겁게 머물다가도 빈손으로 가지는 않는 기쁨. 그것이 기쁘고 반가웠을 것이다.

서재권(93 철학)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.