"선댄스 영화제"수상 김동원(74.신방) 동문

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일04-06-09 16:06 조회13,336회 댓글0건관련링크

본문

분단.노동 등 사회의 구조적 모순 앵글로 '고발'

비전향 장기수들 삶 그린‘송환’화제

‘상계동올림픽’도 철거민들 애환 담아

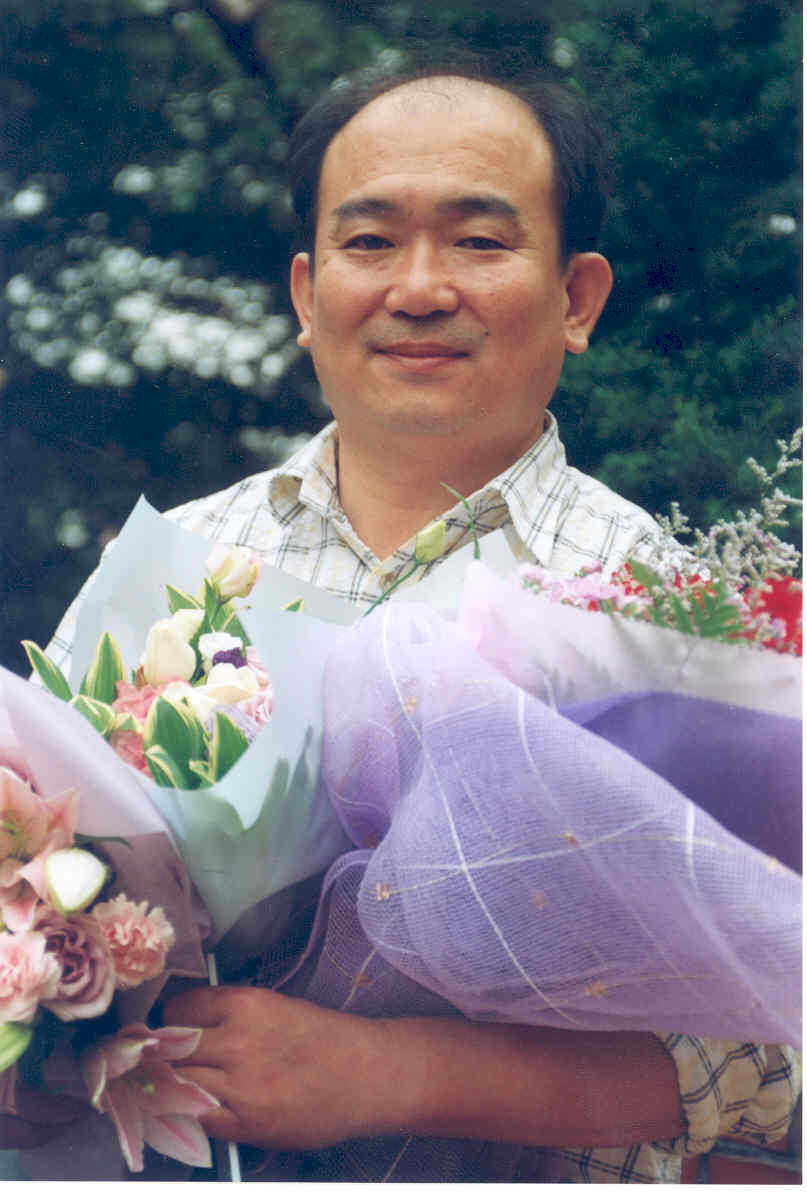

세계적으로 주목받는 다큐 영화 <송환> 감독 김동원 동문. 그는 현장에 있었고, 그의 손엔 카메라가 있었다. 누군가의 삶과 생각에 이처럼 빠져들게 되고 자신의 내면을 들여다 보게 되는 경험은 생각해 보니 잊은 지 오래였다. 그러나 오늘 김동원(74.신방) 동문과의 인터뷰는 내면에 웅크리고 있던 무언가 근본적인 삶의 문제를 다시 끄집어 냈다. 뭐라고 딱 집어 정리할 수는 없지만 그것은 순수 참 진실.이런 말들과 비슷할 것이라는 생각을 잠깐 했다.

김동원 동문은 어떤 사람인가. 다큐멘터리 감독이다. 그가 2004년 6월 마침 인터뷰 대상이 될 수 있었던 것은 그가 만든 다큐멘터리 영화 <송환> 때문이다. <송환>에 대한 관심은 세계적이다. 올 초 선댄스 영화제에서 표현의 자유 상을 수상하면서 해외 영화제로부터 초청이 계속되고 있다. 오는 7월2일부터 체코에서 개최되는 카를로비바리 국제영화제 다큐멘터리 경쟁 부문에 선보이며, 7월22일부터 폴란드에서 개최되는 제4회 이어러 뉴 호라이즌 영화제의 The Discovery of Korea라는 한국 영화 특별전에도 소개된다. 또한 7월27일부터 호주에서 열리는 제13회 브리즈번 국제영화제에 Asia Pacific 비경쟁 프로그램 부문에도 초청됐다.

<송환>은 비전향 장기수들의 이야기이다. 30년, 40년 이상 자신의 생각을 제도와 권력의 강요에도 바꾸지 않은 간첩의 이야기를 카메라에 담은 다큐멘터리이다. 1992년 봄부터 무려 10년 동안 찍은 총 800분 분량의 테이프 500개를 2년 동안 편집하여 2시간 30분짜리 다큐멘터리 영화로 만든 작품이다.

가장 궁금했던 것은 어떻게 간첩과 인연을 맺게 되었는가와, 어떻게 그들의 모습을 자연스럽게 카메라에 담을 수 있었는가 였다. 뭔가 극적이고 대단한 답을 원했다면 김동문의 대답은 싱거울 수밖에 없다. 친구처럼 지내던 신부의 부탁으로 대전의 한 요양원에서 비전향 장기수를 서울로 모셔오는 역할을 하게 된 것이 <송환>의 시작이었으며. 마침 한 동네에 살게 되면서 자연스럽게 가까워지게 되었다는 것이다. 그저 살다보니 생긴 일이라는 정도이다. 그의 대답이 싱겁다고 느낀 이유는 12년이 걸린 그의 작업에 서 의도성을 발견하기 어려웠기 때문이다. 그는 단지 그곳에 있었고, 그의 손에는 카메라가 들려 있었을 뿐이다. 의도를 가지고 그 동안 기록한 필름을 다큐로 만들겠다는 결심을 한 것은 1999년 비전향 장기수에 대한 송환운동이 시작되면서 비롯되었다. 비전향 장기수 할아버지들의 송환을 위한 여론을 환기시키는데 그의 기록물이 역할을 할 수 있겠다는 생각에서였다. 어느 테이프에 어떤 내용이 담겨 있는지 확인하는 데에만 6개월이 걸렸다.

그곳에 있어서 그렇게 되었다는 다소 김빠지는 이야기는 그를 한국 최초의 독립 다큐멘터리 감독, 한국 독립 다큐멘터리의 대부로 불리게 한 <상계동 올림픽>에서도 마찬가지이다. 88올림픽의 환경 미화를 핑계로 잔혹하게 진행되었던 상계동 철거의 현장을 고발한 이 영화는 한국영화사의 획을 긋는 작업으로 평가받고 있다. 그 시작도 <송환>의 경우처럼 여차저차해서 그렇게 된 것이고, 그는 단지 그곳에 있었으며 그의 손엔 카메라가 들려 있었을 뿐이었다. 애초부터 의도란 없었다.

<상계동 올림픽>의 시작은 이렇다. 1986년 가을, 상계동 철거가 한창일 때 주민들과 함께 살고 있던 정일우 신부에게 연락이 왔다. 딱 하루만 와서 찍어달라는 것이었다. 당시 김동문은 생계로 웨딩 촬영을 하고 있을 때였다. 정일우 신부는 김동문에게 강제철거로 부서진 가구들을 재판자료로 촬영해 달라는 부탁을 했다. 김동문은 그때 처음 철거를 접했다고 한다. 철거 깡패들이 포크레인으로 집을 허물고 주인인 세입자들이 전경들에게 무참히 끌려나가는 현장을 두 눈으로 목격을 하고 나니 사회과학 책을 읽어도 감이 오지 않던 구조적 모순이 생생하게 다가왔다. 철거 현장을 촬영하고, 세입자들과 라면을 끓여 먹고, 같이 이야기하는 동안 밤이 깊었지만 김동문은 차마 집으로 갈 수 없었다. 특히 그의 발길을 막은 것은 철거 현장은 자신을 필요로 하는 곳이라는 생각이었다. 정일우 신부님은 우리 사회에서 꼭 필요한 일을 하고 있는 분이며 자신도 필요한 곳에 있는 것 같다는 생각을 하면서 김동문은 그 동안 상업영화에서 맛볼 수 없었던 신바람과 희열을 느꼈다. 딱 하루만 찍어 달라는 정일우 신부의 부탁은 그렇게 김동문을 3년 동안 그곳에 있게 했다.

그때까지만 해도 <상계동 올림픽>은 없었다. 상계동에서 쫒겨난 세입자들이 부천에 새 터를 잡았지만 그곳에서도 무자비한 철거가 다시 시작되었을 때, 그때 비로소 <상계동 올림픽>의 편집이 시작되었다. 그때는 방송에서 다루지 않으니까 무조건 결혼식처럼 찍어서 폭로하겠다는 심정이었다고 한다. 방송 밖에서 만든 한국 최초의 다큐멘터리 <상계동 올림픽>은 그렇게 만들어졌다. 세계적인 다큐로 인정받는 <송환>이나 한국 최초의 다큐인 <상계동 올림픽> 등김동원 감독의 작품은 의도적으로 만들어지지 않았다. 그의 작품은 모순이 있는 곳에서 그곳의 사람들과 함께 지내다 보면 저절로 익어 가는, 마치 신비의 과일 같다는 느낌이다.

김 동문이 발을 딛고 있는 현장은 돈과는 거리가 아주 먼 곳이다. 1986년 상계동 철거 현장에 첫 발을 디뎠을 그때부터 지금까지 18 년 동안 그는 그냥 그렇게 카메라와 함께 그곳에 있다. 왜 있어야 하는지, 다른 더 좋은 곳은 없는지, 그는 더 이상 묻지 않는다.

“돈 때문은 아니고, 언제나 해야 할 일이 넘치니까, 유혹을 느낄 틈이 없어. 그렇다고 지금 딴 거 해도 이상하잖아”

70년대 중반, 머리카락 조차 내 것이 아니었던 그 끝 모를 어둠의 터널 속에서 영화와 음악과 연극에 빠져 대학생활 3년 내내 긴 머리를 핑계 삼아 세상에 대들던 청년의 얼굴에 비로소 크고 편안한 웃음이 흐른다. 의도하지 않고 욕심내지 않아도 저절로 이루어지는 삶. 그것을 가능하게 해주는 것은 김동문이 발 딛고 있는 현장의 힘이다. 분단, 노동, 여성, 환경등 아직도 현장에서 할 일은 산더미 처럼 쌓여있다. 다큐를 하는 한 더 나은 희망을 보여주기 위해서는 현장을 도저히 떠날 수가 없다. 그는 팔자라고 했다.

어떻게 20년 가까이 돈도 안되는 일을 그렇게 재미있게 할 수 있어요? 그 힘은 도대체 어디서 나오는 겁니까?

인터뷰를 마치며 꺼내지 못한 질문은 다시 내게로 돌아온다. 나는 도대체 무얼 얻기 위해 여기 있는가 말이다. 괜히 이유없이 조그만 희망이라도 붙잡아 볼 요량으로 김동문의 삶이 녹아 있는 푸른영상 홈페이지를 이리저리 기웃거려 본다.

조광현(88·경제) 디지털미디어리서치 대표

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.